「深大寺街道(深大寺道)」は、室町時代から戦国時代にかけては関東管領・上杉氏の居城がある川越から出城の深大寺までの軍道でした。江戸時代には、深大寺詣での参詣の道に変わり、「大師通り」とも呼ばれるようになりました。この大師は、弘法大師ではなく、元三大師(がんざんだいし)だそうです。

距離が長くてとても全部は歩けませんが、現在の新武蔵境通りと枝分かれしている地点から、青梅街道と交差する地点まで歩いてみました。

右が新武蔵境通りで、左の細い道が大師通り。

住宅街を行くと、先に玉川上水にかかる大橋が見えてきました。

大橋を渡るとその先は東京都水道局の浄水場にぶつかり、道が消えてしまいます。

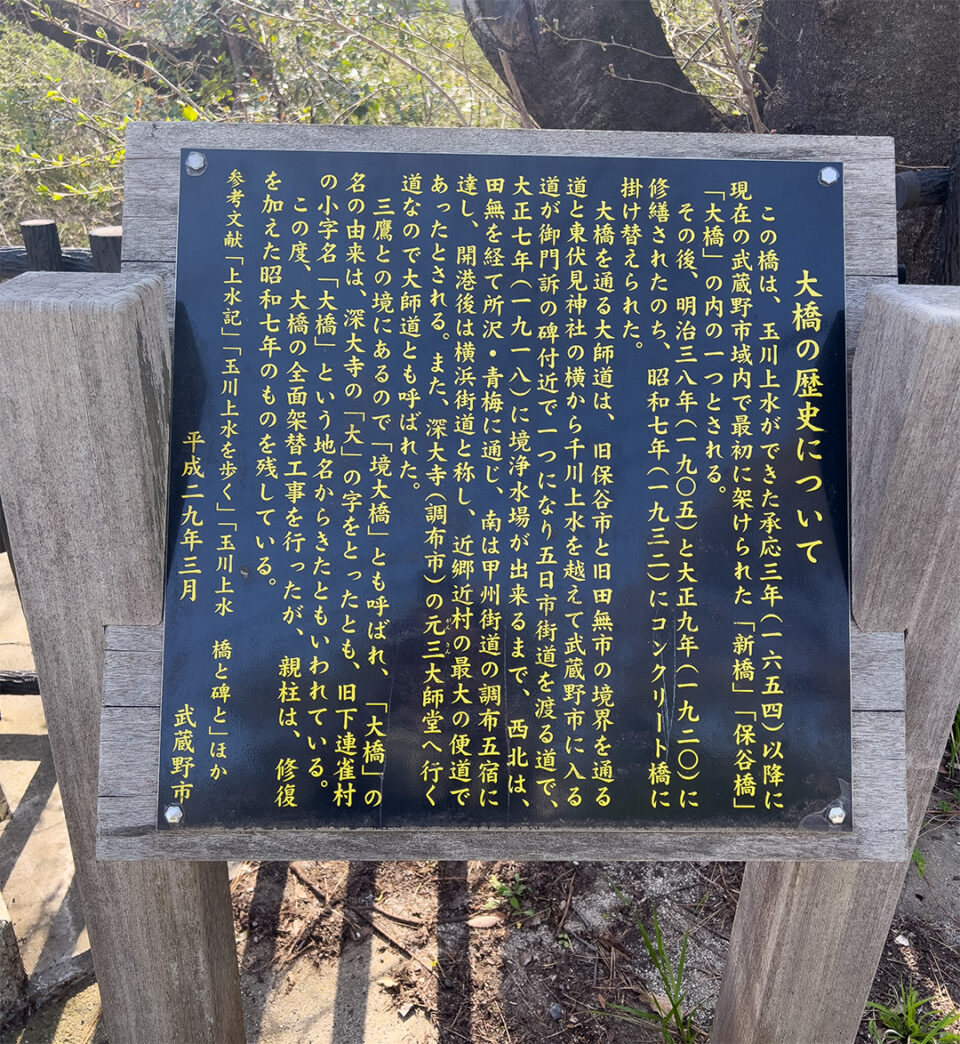

大橋の歴史。

浄水場の向こう側には、道が残っています。

住宅街の中を道が続きます。

五日市街道にぶつかります。左折して、五日市街道と合流します。

五日市街道を少し行くと……。

武蔵野大学の前に出ます。五日市街道は左に曲がりますが、深大寺街道は武蔵野大学とMUFG PARKの間を直進します。交差点の横断歩道の下には千川上水が流れています。

真ん中の道が深大寺街道。

武蔵野大学の敷地の角にある「馬頭観音道標」は、かつての道標のようです。

文化通り(江戸時代には「札野道」と呼ばれた道)と交わるところに、「ほうろく地蔵尊」があります。

石神井川を渡ります。

青梅街道にぶつかりました。今回は、ここまでにしておきます。

コメント