吉野ヶ里遺跡(佐賀県)と板付遺跡(福岡県)に行ってきました。どちらも弥生時代の集落で、稲作が行われていました。2カ所(特に吉野ヶ里遺跡)を訪ねて強く感じたのは次の4点です。

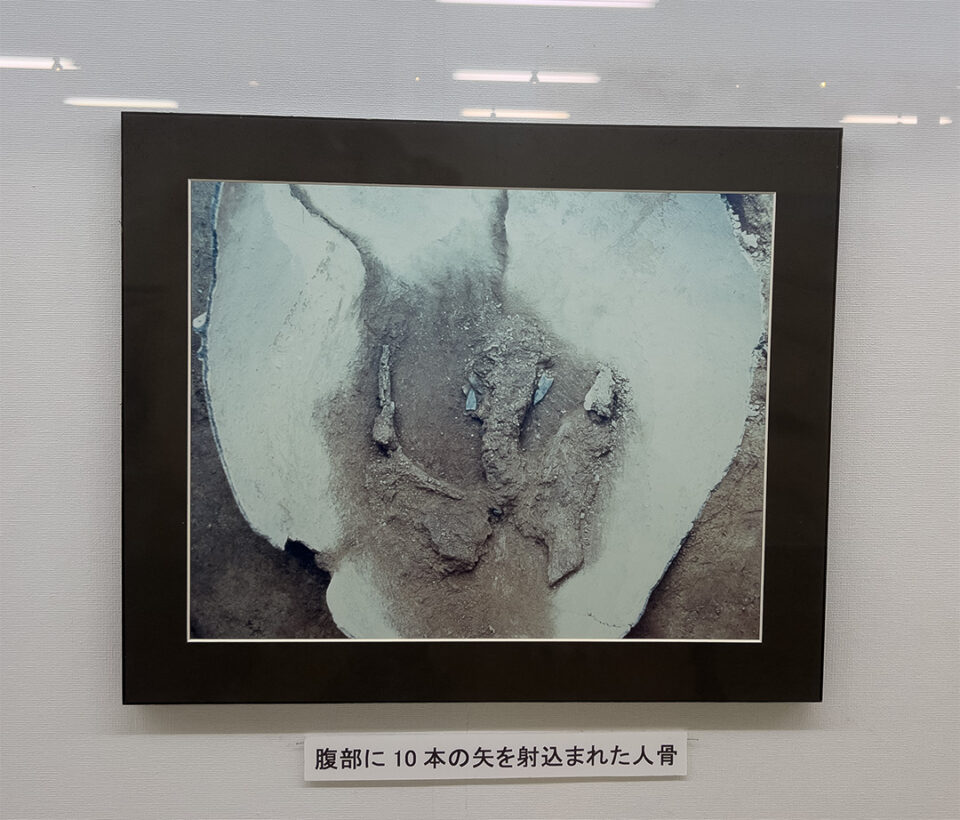

- 環濠、逆茂木(乱杭)、物見櫓、兵士の詰所など、防御が極めて厳重で、常に外部からの侵入を恐れながら暮らしていた(出土した人骨にも戦いの痕がある)

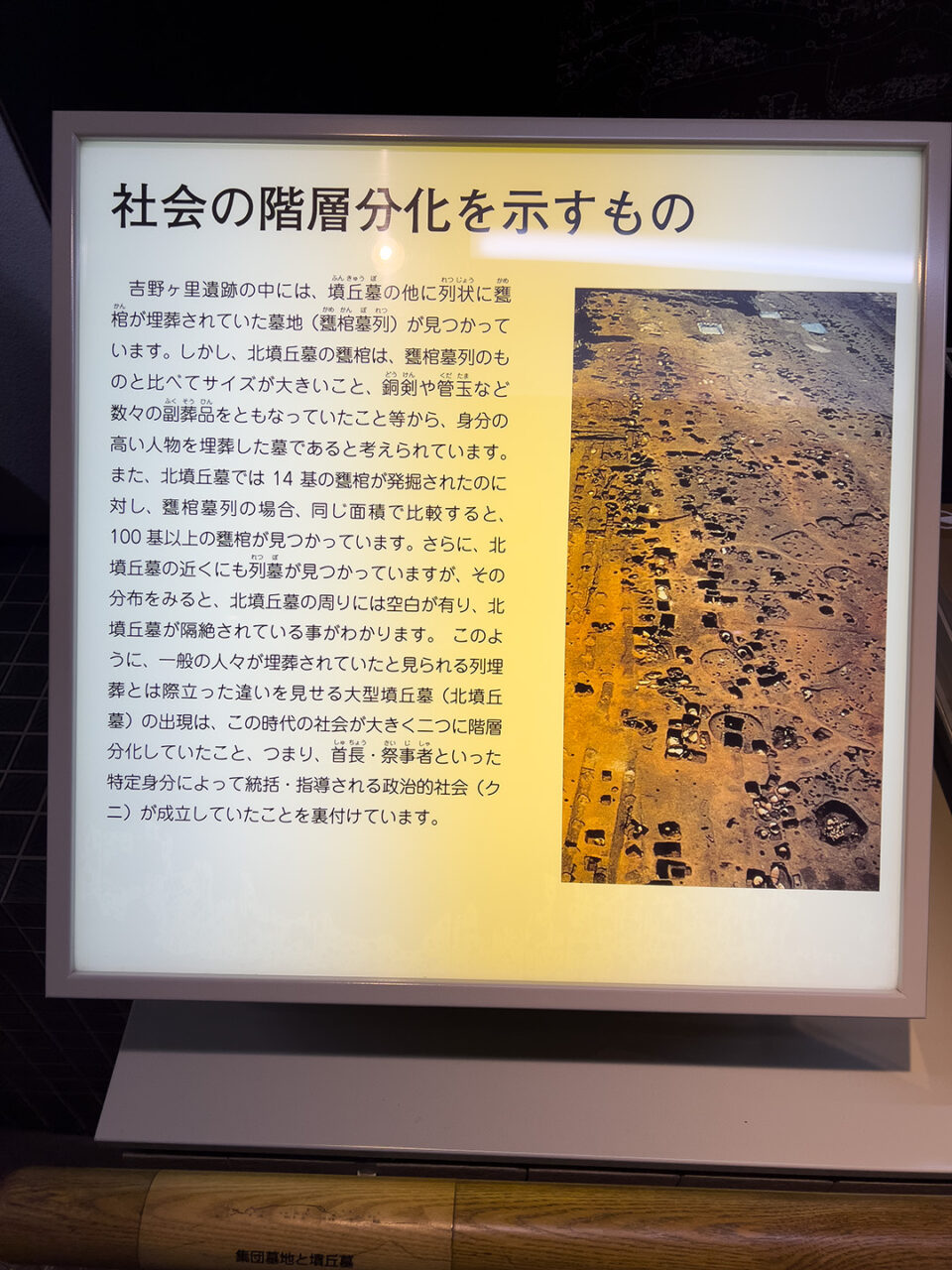

- 身分の高い人と一般の人では住む場所や埋葬のされ方が異なり、社会の階層分化が進んでいた

- 収穫した作物、布、武器、道具などを保管する高床倉庫がたくさんあり、「蓄える」ことが日常的に行われていた(外部の者から守るべきものがたくさんあった)

- 竪穴住居は概ね想像していたとおりであったが、祭殿、物見櫓、高床倉庫などは想像以上に高い建築技術を使って建てられていた

比較のために、次は縄文時代の遺跡にも行ってみたいと思います。確認したいのは、1)縄文時代の集落には環濠などの防御設備はない、2)リーダー的な者はいたとしてもまだ社会の階層分化が進んでいなかったという2点です。

以下は、吉野ヶ里遺跡(佐賀県)で撮ってきた写真。

環濠と逆茂木(乱杭)

逆茂木(乱杭)

物見櫓

兵士の詰所

武器の倉

北内郭の説明

巨大な祭殿

祭殿2階で行われていた会議の様子

祭殿3階で行われていた儀式の様子

物見櫓

北墳丘墓

墳丘墓内部の甕棺(身分の高い人のもの)

甕棺墓列(一般の人のもの)

頭骨のない人骨

腹部に10本の矢を射込まれた人骨

竪穴住居

水田

高床式の倉

コメント